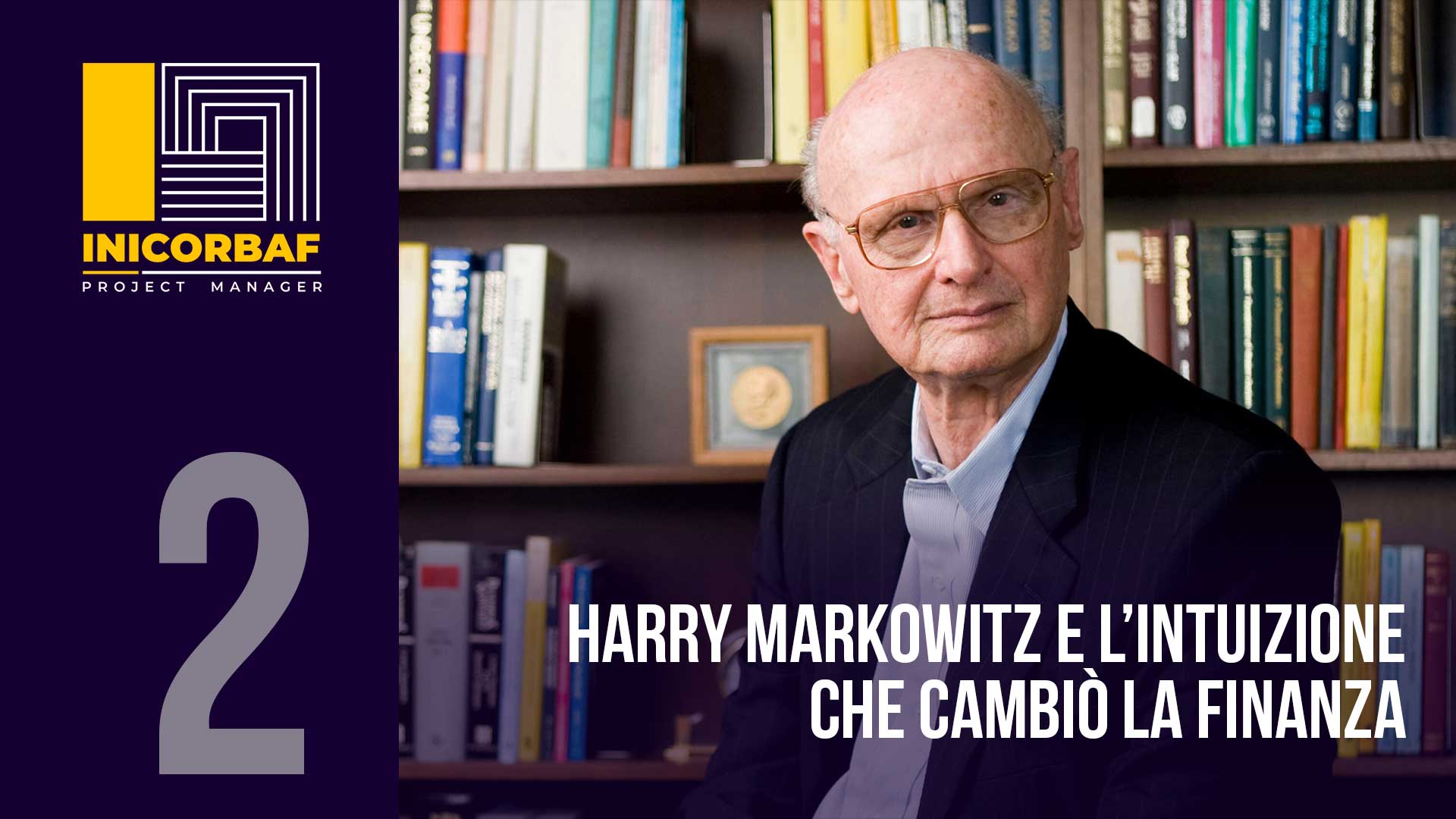

C’è un prima e un dopo Harry Markowitz nella storia della finanza. Prima di lui, investire era spesso un misto di intuito, esperienza, qualche statistica spicciola e molta fiducia nel "buon senso". Dopo di lui, nasce l’idea che un portafoglio non è solo una somma di titoli, ma un organismo complesso in cui le relazioni tra gli asset contano quanto, se non più, dei singoli rendimenti.

Negli anni ’50, Markowitz era un giovane studente alla University of Chicago, una fucina di idee nuove dove si stava lentamente forgiando la cosiddetta "scuola di Chicago" dell’economia. Il suo professore gli chiese di pensare a un argomento originale per la tesi. Markowitz, curioso e poco incline a seguire strade già tracciate, decise di applicare i concetti di ottimizzazione matematica alla gestione del portafoglio di investimento. L’idea che gli frullava in testa era semplice e potente: e se potessimo scegliere le attività in cui investire non solo in base al loro rendimento atteso, ma anche in base al rischio complessivo del portafoglio?

Era un cambio di paradigma. Prima si valutava il rendimento atteso di ciascun titolo, isolatamente. Lui invece suggeriva di guardare all’insieme. Come in una squadra: non conta solo quanto sono forti i singoli giocatori, ma come interagiscono tra loro.

Il punto cruciale è proprio questo: il concetto di correlazione. Due asset possono essere entrambi rischiosi, ma se si muovono in modo opposto (uno sale quando l’altro scende), inserirli insieme nel portafoglio può ridurre il rischio complessivo. La variabilità dei rendimenti si può compensare. È questo che Markowitz chiamerà più avanti diversificazione efficiente.

La parte innovativa non stava solo nell’idea qualitativa (che altri avevano intuito), ma nell’approccio quantitativo. Markowitz traduce tutto in una formula. C’è una funzione da massimizzare (il rendimento atteso) e una da minimizzare (la varianza del portafoglio). A ognuna delle possibili combinazioni di titoli corrisponde un punto nello spazio rischio-rendimento. Ecco che nasce, con una semplicità disarmante, la frontiera efficiente: l’insieme dei portafogli che offrono il miglior rendimento possibile per ogni livello di rischio.

Ma attenzione: Markowitz non ti dice “questo è il portafoglio migliore in assoluto”. Lui ti mostra l’intero ventaglio delle scelte efficienti, e lascia a te, investitore, la decisione finale in base alla tua personale avversione al rischio. È una rivoluzione gentile, che rispetta la soggettività ma la colloca dentro un modello oggettivo.

Non tutti colsero subito la portata di quell’articolo pubblicato nel 1952 sul Journal of Finance. Ma nel tempo, quell’intuizione si dimostrò la pietra angolare della moderna teoria del portafoglio. Tanto che nel 1990, quasi quarant’anni dopo, Markowitz riceverà il premio Nobel per l’economia insieme a Merton Miller e William Sharpe.

Vale la pena fermarsi un attimo a riflettere su cosa significhi questo riconoscimento così tardivo. In fondo, la teoria di Markowitz non è difficile da capire. È elegante, logica, quasi ovvia, una volta che te la spiegano. Eppure ha impiegato decenni per entrare nel cuore della finanza pratica. Perché? Perché metteva in discussione un modo di pensare statico, individuale, basato su scelte istintive. Introdurre l’idea che il rischio è calcolabile, gestibile e – soprattutto – condivisibile non era cosa da poco.

Inoltre, Markowitz lavora in un tempo in cui i calcoli necessari per costruire un portafoglio efficiente richiedono settimane di lavoro manuale. Nessuno aveva un computer in tasca. L’idea era avanti rispetto agli strumenti del tempo. Oggi, con un foglio Excel o qualche riga di codice Python, possiamo replicare il suo modello in pochi secondi. Ma a quei tempi, solo pochi studiosi potevano permettersi di farlo.

Eppure, con il passare del tempo, l’industria finanziaria ha capito. Gli advisor, i gestori, i fondi pensione hanno iniziato ad adottare l’approccio di Markowitz. Oggi lo diamo per scontato, ma la sua teoria è alla base di ogni software di asset allocation, di ogni fondo bilanciato, di ogni strategia diversificata. E lo è non solo perché funziona, ma perché traduce un’intuizione universale – non mettere tutte le uova nello stesso paniere – in un modello misurabile e operativo.

La bellezza della finanza moderna comincia qui: nel passaggio da una prudenza artigianale a una gestione razionale del rischio. E anche se il rischio non sparisce, almeno lo si conosce. E conoscerlo – come direbbe un filosofo – è già un primo passo per non esserne schiavi.

La prossima volta parleremo proprio di questo rischio, di come lo si misura con formule come la varianza e la deviazione standard, e perché la correlazione tra asset è forse il vero segreto per costruire un portafoglio intelligente.